新疆鹰嘴豆的产业化突围

发布时间: 2025年07月15日 10:28:36 来源:天山网-新疆日报原创

天山网-新疆日报记者 谢慧变

7000多年前,安纳托利亚荒原上,先民将一枚鹰喙野豆按进土壤——人类驯化鹰嘴豆的篇章就此开启。

几千年时光流转,这颗豆子沿丝绸之路东行,深植于天山北麓旱塬。从满足口腹之欲的“胡豆”,到医典记载的“固发良药”,它承载着不同的使命,融入了这片土地。

7月3日,昌吉州奇台县坎尔孜乡奇台麦类试验站基地的鹰嘴豆长势喜人。天山网-新疆日报记者 谢慧变摄

如今,这颗豆子早已突破传统农作物的边界,从田间走向现代化生产线,从单纯果腹迈向健康多元化市场,完成华丽蜕变,成为带动一方经济、助力乡村振兴的“金豆豆”。

破局:从灶台豆香到全国市场

7月4日,木垒哈萨克自治县东城镇沈家沟村的鹰嘴豆田里,村民刘建国捏开饱满的豆荚,笑意漫上眉梢:“今年豆子鼓实得很,亩产肯定超200公斤!按订单价7块5每公斤算,收成差不了!”他指向连片的豆田,黄绿色的豆秧在风中翻浪。

曾经,鹰嘴豆在新疆只是农家的“灶台伙伴”——房前屋后零星种上几分地,收一季,吃一年。

转机发生在2002年举办的一次展会。

“当时就想试试水,拎着几袋鹰嘴豆参展,没想到竟引来四家科研院所抢着合作!”木垒县鹰哥生物科技有限公司(以下简称“鹰哥生物”)总经理冯新回忆。当时他刚接手县食品厂改制工作,正苦苦寻找突破口。

冯新深知依靠技术创新才能真正破局发展,可最初的探索却屡屡碰壁。

首战鹰嘴豆豆腐便遭挫败,公司照搬黄豆工艺导致产品口感生涩。冯新在黑龙江、吉林等地辗转拜师学艺,最终探索出精准炒制灭酶的核心工艺。当滑嫩的豆香征服舌尖,鹰嘴豆产业困局终得破解。

如今,鹰哥生物已与多家科研院所联合,成立新疆鹰嘴豆工程技术研究中心等创新平台,开发出五大系列40余种产品,鹰嘴豆年综合加工能力达2万吨,销售额突破5000万元。

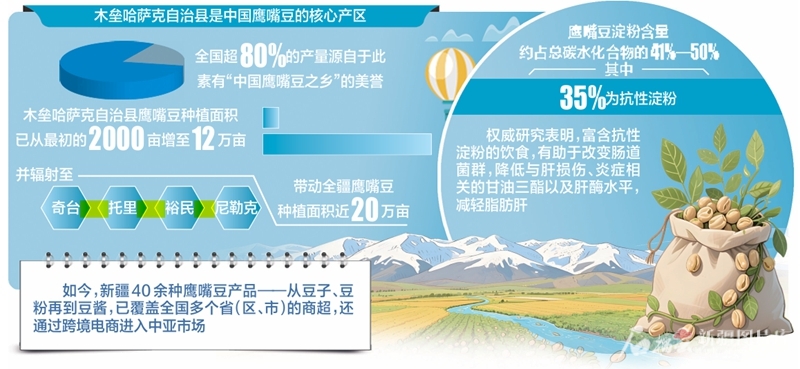

瓶颈突破后,反过来又催生种植面积持续增加。眼下,木垒哈萨克自治县鹰嘴豆种植面积已从最初的2000亩增至12万亩,并辐射至奇台、托里、裕民、尼勒克等县,带动全疆鹰嘴豆种植面积近20万亩。

在托里天山小哥农业科技有限公司车间内,生产线正高速运转,一颗颗金黄饱满的鹰嘴豆经过筛选、研磨、烘焙等工序,转化为营养丰富的冲调饮品、酥脆可口的休闲零食。同一时间,董宇辉直播间正在推介天山小哥生产的鹰嘴豆粉,全国各地的订单纷至沓来。

“公司2020年建成投产,销量逐年增加。今年销量翻番不是问题!”该公司总经理李伟介绍,目前公司年加工鹰嘴豆近4000吨,但原材料远远不能满足市场需求。他计划明年继续通过订单生产引导农民扩大种植面积。

这“甜蜜的烦恼”,恰是产业活力的最佳注脚。

不仅如此,为提高农民种植积极性,木垒哈萨克自治县先后出台了《关于进一步加快鹰嘴豆产业发展的若干意见》《木垒哈萨克自治县鹰嘴豆产业促进条例》,从种质保护到销售全链条护航,同时着力引进培育龙头企业,构建“种植—加工—研发—销售”全产业链条。

如今,新疆40余种鹰嘴豆产品——从豆子、豆粉再到豆酱,已覆盖全国多个省(区、市)的商超,还通过跨境电商进入中亚市场,灶台豆香飘向更广阔天地。

蝶变:从挥汗如雨到智慧农业

7月4日,木垒哈萨克自治县英格堡乡月亮地村鹰嘴豆千亩示范田,一条条黑色的滴灌带静静伏在黄绿色的豆秧间,涓涓细流正无声地渗入这片沃土。

7月4日,国家食用豆产业技术体系专家在木垒哈萨克自治县英格堡乡月亮地村鹰嘴豆千亩示范田观摩。图/自治区农科院提供

“再给点水,豆子可以更饱满些。”千亩示范田的承包者、月亮地村股份经济合作社负责人胡玉宏轻点手机屏幕,田间的滴灌系统随即响应。他蹲在地头树荫下,蓝牙耳机里流淌着轻快的音乐,目光扫过眼前规整如棋盘的田地:“从北斗导航精量播种、无人机打药到机械化收割,这千亩地基本全程托管给机器了。你看这长势,亩产250公斤以上没问题。”

这份悠闲,是胡玉宏过去不敢想的。他卷起裤腿,膝盖上深褐色的厚茧赫然在目。“以前那是真遭罪!豆子熟了怕大风,一倒伏,就得跪在地里,一手拢秧子,一手挥镰刀割,膝盖磨破了也得咬牙挺着,割完还得晒、还得碾……”说起这些,胡玉宏仍显激动。

如今,智慧农机彻底改写了以前农民生产面朝黄土背朝天的状况,这得益于良种筛选和农机农艺的融合创新。

木垒哈萨克自治县是中国鹰嘴豆的核心产区,全国超80%的产量源自于此,素有“中国鹰嘴豆之乡”的美誉。但其种植历程,也历经了不小的起伏。

该县农业技术推广站退休专家杨忠芳清晰记得:“2006年那场大面积暴发的褐斑病,让全县近8万亩鹰嘴豆几乎绝收,之后种植面积锐减至不到2万亩,后经多年技术改良才逐渐恢复。”

“病害暴发是因引进种子不适应当地环境,叠加当年异常高温高湿气候,以及长期重茬、粗放管理所致。”杨忠芳说,这场危机,倒逼育种加速。

农业技术推广站、企业和科研院所联合攻关,历经近十年,成功培育出适应本土的木鹰1号、科鹰1号等品种。

木垒哈萨克自治县农牧业技术推广中心高级农艺师朱智峰说,目前木鹰1号、科鹰1号仍是主栽品种,它们根系发达,抗病性好,蛋白质含量高,推动鹰嘴豆亩产从120公斤跃至250公斤。

新品种带来了产量与品质的双提升,种植规模迅速扩大。然而,新的问题随之而来——传统人工种植、采收成本高昂,成为产业跃升的瓶颈。

转机出现在2023年。由鹰哥生物出资,农业农村部南京农业机械化研究所和湖北双兴智能装备有限公司联合自主研发的我国首台鹰嘴豆联合收割机,开进木垒鹰嘴豆田间,这台专为鹰嘴豆量身定制的机器,运用柔性夹持和气流吸附系统,轻柔地分离豆荚,同时将秸秆粉碎还田。

“机械采收解决了最关键的痛点!”朱智峰难掩兴奋,损失率从过去的30%骤降到5%以下,效率飙升,一天能收50亩,每亩成本从100多元降至40元。

跃升:从舌尖美味到健康守护

前不久,依托鹰哥生物建设的新疆木垒鹰嘴豆科技小院获批建设。

该科技小院首席科学家王仙说:“借助科技小院这个平台,我们和企业联合,将在新品种选育、鹰嘴豆除草剂的筛选、机械化收获等方面寻求重要突破,提高鹰嘴豆的产品附加值。”

和一般豆类相比,鹰嘴豆淀粉含量约占总碳水化合物的41%—50%,其中35%为抗性淀粉。

抗性淀粉,简单来说就是一种“难消化”的淀粉,它在小肠中无法被分解吸收,能直达大肠被益生菌利用。权威研究表明,富含抗性淀粉的饮食,有助于改变肠道菌群,降低与肝损伤、炎症相关的甘油三酯以及肝酶水平,减轻脂肪肝。

因此,自治区农科院粮油品质分析与综合利用创新团队首席科学家于明正带领团队研究如何更加高效将鹰嘴豆的淀粉转化为抗性淀粉,为企业开发功能性食品提供技术支持。

而功能性食品正是鹰哥生物未来发展的重点方向。冯新说:“希望借助科研的力量,能够挖掘鹰嘴豆更高价值,从而带动更多老百姓增收致富。”

冯新的愿景正在逐步成为现实。中国科学院新疆理化技术研究所资源化学团队和新疆医科大学临床医学研究院的科研人员联合揭示了鹰嘴豆异黄酮的新潜力:其提取物在模型动物中展现出促进骨形成、抑制骨吸收的双重功效,能有效增加骨量及强度,为骨质疏松防治提供新路径。

鹰嘴豆的故事,远不止于此。

近年来,木垒哈萨克自治县利用传统鹰嘴豆、小麦等旱田作物构筑的壮美大地景观,借势伴山旅游公路,成功将万亩旱田打造为网红打卡地,加速农旅深度融合;更以鹰嘴豆文化博物馆为核心,着力创建3A级景区——未来游客不仅能参观观光工厂,还能沉浸式体验豆画制作、参与豆类营养研学。

与此同时,托里县则将万亩豆田与草原风情巧妙融合,每年6月豆花绚烂绽放,白色花海成为疆内外游客争相打卡的热门胜地。

如今,新疆鹰嘴豆已形成集种植、加工、文旅于一体的产业集群——木垒产业园区加速建设研发中心、冷链物流;托里天山小哥农业科技有限公司二期厂房即将新增3条精深加工线……

一粒豆子的突围,正是新疆特色农业现代化的缩影。从灶台走向市场,从汗水灌溉迈向智慧耕耘,从舌尖美味升级为健康守护,这颗天山脚下的“金豆豆”,正以全产业链的蓬勃之力,为乡村振兴注入持久动能,书写着属于新疆的特色产业传奇。